Heute geht’s mal nicht um Patient:innen, sondern um etwas, das viele Mediziner:innen irgendwann betrifft – wissenschaftliches Arbeiten.

Um es genauer zu sagen: Wie du wissenschaftlich strukturiert arbeitest, ohne dich komplett zu verlieren in der Welt der Wissenschaft.

Ich teile mit dir meinen Weg von der Auswahl meines Themas bis hin zum Schreiben meiner Masterarbeit während meines Medizinstudiums und hoffe, es gibt das eine oder andere, was dich bei deiner Arbeit weiterbringen kann!

Es gibt viele verschiedene Arten wissenschaftlicher Arbeiten – von experimentellen Studien über qualitative Forschung bis hin zu Literaturreviews oder Meta-Analysen. In meinem Fall habe ich ein Literaturreview mit anschließender Meta-Analyse durchgeführt und die Ergebnisse zusätzlich mit eigenen klinischen Daten verglichen, die mir von meiner Uniklinik zur Verfügung gestellt wurden.

Ich habe also keine Daten selbst erhoben, sondern bestehende Studien systematisch gesichtet, analysiert und ausgewertet, bevor ich sie mit den realen Patient*innendaten verglichen habe. Ziel war es, einen möglichst klaren Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu gewinnen.

Ihren Weg zu einem authentischen ArztSein kannst du dir hier anhören:

Inhaltsverzeichnis

- 1. Start: Supervisor:in finden und Thema klären

- 2. Brainstorming: Was fällt dir zu deinem Thema ein?

- 3. Studien finden & Literatur recherchieren

- 4. Regelmäßige Updates mit deinem Supervisor

- 5. Schreiben & Tabellen organisieren

- 6. Bonus-Tipp: Schreibphase nicht ewig aufschieben

- 7. Nützliche Tools & Websites fürs wissenschaftliche Arbeiten

1. Start: Supervisor:in finden und Thema klären

Bevor du überhaupt mit der Literatur loslegst, brauchst du den/die richtige*n Doktorvater, Doktormutter oder Supervisor:in.

Bei mir war es so, dass wir während des Studiums eine Diplomarbeit schreiben mussten. Das Thema haben wir im 4. Studienjahr gewählt für den Abschluss im 6. Jahr. ie Themen waren vorgegeben mit jeweiligen Supervisor. Bei mir war es tatsächlich so, dass es für mich kein spannendes Thema gab, ich aber eine Lieblingsprofessorin hatte, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Ich habe sie also einfach angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnte mich zu betreuen und ob sie irgendwelche Themenvorschläge hätte und welche Vorstellungen es gibt. Meiner Professorin war wichtig, dass ich nach Abschluss der Diplomarbeit anschließend auch uniklinikinterne Daten über Patiet:innen verarbeite.em musste ich zustimmen und wir haben uns geeinigt.

Also:

Vereinbare direkt ein erstes Treffen und geh mit klaren Fragen rein:

- Was sind die Ziele der Arbeit?

- Welche Perspektiven gibt es?

- Wie wird gearbeitet? (z. B. experimentell, Review, Datenanalyse …)

- Wie sieht der Zeitplan aus?

- Wann sprechen wir uns wieder?

- Wie ist die Betreuung geregelt?

- Was ist die Erwartungshaltung an dich?

Tipp: Vereinbart gleich ein paar Fixtermine, damit du am Ball bleibst.

🎯 Beispiel von mir:

Meine Leitfrage war: Gibt es metabolische Marker, die zwischen Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes und Frauen ohne unterscheiden – und wenn ja, welche Marker sind betroffen?

Daraus wurde dann eine systematische Literaturrecherche, Meta-Analyse mit Fokus auf metabolische Marker und anschließendem Vergleich zwischen internationaler Datenlage und der meiner Uniklinik.

💡 2. Brainstorming: Was fällt dir zu deinem Thema ein?

Schnapp dir Zettel und Stift, ein Whiteboard oder nutze wie ich eine Mind Map App, auf der du all deine Ideen, Fragen und Vorstellungen aufschreibst. Lass einfach mal alles raus, was dir zum Thema einfällt:

- Welche Stoffwechselmarker kennst du?

- Was ist dir aus der Klinik oder Uni im Kopf geblieben?

- Wie schätzt du die Datenlage ein? Was kannst du erwarten? Was sind deine eigenen Ansprüche?

- Gibt es ähnliche Arbeiten?

So sammelst du erste Begriffe, Themenfelder und Unterfragen, die später für deine Keyword-Recherche wichtig werden.

🔍 3. Studien finden & Literatur recherchieren

Wie gut bin ich auf das deutsche Gesundheitssystem vorbereitet? Wie läuft das ab mit dem Personalmangel? Gibt es Unterschiede in der Praxis oder den Standards, die ich im Ausland gelernt habe, denen ich mich anpassen muss?

Wie in jeder Abteilung gibt es spezielle Programme und Abläufe, die wirklich individuell nach Haus, Standort und Präferenz anders aussehen. Orbis, das Computerprogramm, wird so gut wie in jeder Klinik verwendet, jedoch gibt es aber auch ein paar Programme, die beispielsweise nur in einer Fachabteilung genutzt werden. Diese müssen alle Berufsanfänger:innen neu lernen.

Auch hier gibt es teilweise Unterschiede, an die ich mich in meiner Klinik erstmal gewöhnen musste:

Wir haben in Litauen zum Beispiel Laborwerte in mmol/l angegeben – bei Blutzuckerwerten zum Beispiel. Die Umrechnung in mg/dl hat mich erstmal ein wenig Zeit gekostet, um es zu verstehen und zu sehen, was pathologisch ist und was noch in der Norm ist.

Und auch hier habe ich grundsätzlich nachgeguckt oder habe die Umrechnung erneut am Computer gemacht, um zu sehen, welcher Wert mmol/l in mg/dl entspricht.

Aber auch da kommt man rein.

Eine andere Sache war zum Beispiel, dass in Litauen grundsätzlich Blutabnahmen und Zugänge pflegerische Aufgaben sind und Ärzte damit nie zu tun haben. Wir haben eine einzige Stunde gehabt, in der wir das einmal an einem Modell gemacht haben – nie jedoch wirklich im klinischen Alltag dort gelernt. Deshalb habe ich alle Praktika in Deutschland gemacht und versucht, so viel Praxis wie möglich zu machen, um auf den deutschen Alltag vorbereitet zu sein. Das ist natürlich deutschlandweit auch anders geregelt – in der einen Klinik gibt es einen Blutabnahmedienst und in der anderen wird erwartet, dass man alle Blutabnahmen vor Dienstbeginn erledigt. Hier sollte man also intern schauen, was man von Klinik zu Klinik können sollte.

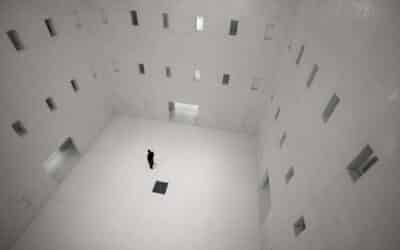

Photo by Dan Dimmock on Unsplash

🔄 4. Regelmäßige Updates mit deinem Supervisor

Du wirst garantiert irgendwann feststecken – an dem Punkt war ich auch und wollte schon aufgeben – das gehört dazu. Ich habe mich dann bei meiner Supervision ehrlich gemeldet und entsprechende Punkte und Fragen aufgelistet.

Nutze ein Treffen mit dem/der Betreuer:in aktiv:

- Teile, wo du festhängst

- Frage nach ähnlichen Studien

- Hol dir Einschätzungen zur Relevanz

- Und lass dich motivieren – das ist wichtiger, als du denkst.

Nachdem ich meinen Standpunkt geteilt habe, hat mir meine Ansprechpartnerin eine Studie gezeigt, von einer ihrer Studentinnen, die bereits ihre Arbeit veröffentlicht hat. Sie hat mir Daten/Tabellen gezeigt und wie der Schreibprozess funktioniert bzw. mit welchen Sheets der Text am Ende entstanden ist. Damit sind wir auch schon am letzten Punkt angekommen:

5. Schreiben & Tabellen organisieren 📝📊

In meiner Arbeit handelt es sich um eine Literaturübersicht (Review), keine eigene experimentelle Studie. Ich habe also keine Daten selbst erhoben, sondern zahlreiche bestehende Studien systematisch gesichtet, analysiert und miteinander verglichen. Ziel war es, aus diesen Daten ein klares Bild zu gewinnen und die wichtigsten Muster und Erkenntnisse herauszufiltern. Der Fokus liegt dabei auf dem Prozess und den Tools, die ich genutzt habe – ganz bewusst auf einem grundlegenden, praxisnahen Niveau.

Sobald ich genügend passende Studien ausgewählt hatte, brauchte ich Struktur: Wie kann ich die Inhalte sinnvoll sortieren und vergleichen? Dafür habe ich mit Excel gearbeitet und verschiedene Sheets und Tabellen angelegt, um die Daten übersichtlich darzustellen und später gezielt in den Fließtext zu integrieren.

So bin ich vorgegangen:

🔹 Ich habe jede Studie in einer Zeile dokumentiert – mit Spalten wie:

- Autor*innen

- Studiendesign

- Teilnehmeranzahl

- Ergebnis (signifikant/nicht signifikant)

- Region der Studie

- untersuchter Marker (z. B. Glukose, Lipide etc.)

🔹 Die Studien habe ich thematisch gruppiert und pro Marker ein eigenes Sheet angelegt:

- Glukosemarker: z. B. Nüchtern-Glukose, 2h-postprandial, HbA1c

- Fettmarker: z. B. HDL, LDL, Triglyceride

🔹 Beispielhafte Eintragung:

Wang et al.: Verglichen Glukosewerte bei Frauen mit und ohne Schwangerschaftsdiabetes → Ergebnis: signifikant höhere Werte bei Frauen mit GDM.

Diese strukturierte Herangehensweise half mir, Muster zu erkennen – etwa:

„In x von y Studien zeigte sich ein signifikanter Anstieg von [Marker] bei [Zielgruppe].“

💡 Tipp: Die klare Struktur erleichtert nicht nur das Schreiben, sondern macht es auch leichter, Aussagen im Text mit konkreten Studien zu belegen.

📎 Bonus-Tipp: Schreibphase nicht ewig aufschieben

Du musst nicht alles perfekt wissen, bevor du anfängst zu schreiben. Schreib, während du sortierst – am Ende wirst du wirst sowieso 3 Versionen überarbeiten und Korrektur lesen müssen.

Das war ein kleiner Deep Dive ins strukturierte wissenschaftliche Arbeiten – aus meinem ganz persönlichen Blickwinkel als Medizinerin.

Wenn du selbst gerade an einer Studienarbeit oder Doktorarbeit sitzt: Gib nicht auf.

Es ist ein Marathon, kein Sprint – aber du musst auch keine 42 Kilometer rückwärts laufen. Wichtig ist immer, einen Fahrplan zu haben und zu wissen, wo man sich gerade befindet. Updates sind wichtig und Kommunikation mit dem Supervisor, das A&O.

Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier unseren ArztSein Podcast und teile ihn gern mit Kommiliton:innen oder Kolleg:innen, die auch gerade im Literatur-Dschungel hängen.

Bis zur nächsten Folge – eure Jessi ✌️

🛠️ Nützliche Tools & Websites fürs wissenschaftliche Arbeiten

🔍 Literaturrecherche & Datenbanken

- PubMed – Standarddatenbank für medizinische Studien

- Web of Science – Interdisziplinäre Literaturdatenbank

- Cochrane Library – Systematische Reviews & Metaanalysen

- BASE – Akademische Suchmaschine für Open-Access-Inhalte

📚 Literaturverwaltung & Zitieren

- Zotero – Kostenlos, einfach zu nutzen, Plugins für Word/LibreOffice

- Citavi – Besonders gut für strukturierte Gliederungen (Windows only)

- EndNote – Häufig in Unis lizenziert, besonders in Life Sciences verbreitet

📊 Tabellen & Datenorganisation

- Microsoft Excel oder Google Sheets – Für systematische Auswertung von Studien

- Airtable – Für strukturierte, visuell angenehmere Tabellen

- Notion – Zum Organisieren von Literatur, Zitaten, Gliederung, Ideensammlung

📝 Schreiben & Strukturieren

- Microsoft Word – Der Klassiker (mit Zotero/Citavi Plugin nutzbar)

Scrivener – Für größere Schreibprojekte (eher im geisteswiss. Bereich üblich, aber gut)

Hier geht es zum letzen Blogbeitrag von ArztSein zum Thema ➡️ Neuanfang mit Herz: Quereinstieg in die Medizin – über Mut, Zweifel & Möglichkeiten

Lieber für unterwegs zum anhören? Kein Problem – Hier geht es zur zugehörigen Podcastfolge von ArztSein zum Thema ➡️ Vom Stress zur Chance – Effektives Lernen in der Klinik